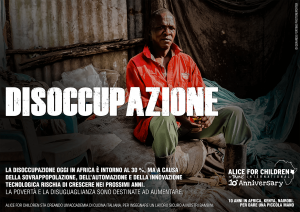

Quali punti fondamentali abbiamo fermato finora riguardo il continente africano? Una demografia inarrestabile, i robot che in diversi settori sostituiranno l’uomo nel lavoro, una politica inadeguata, le megalopoli incontrollabili e la povertà in aumento.

Se tutte queste condizioni, già presenti nel continente, non verranno ribaltate e affrontate, il futuro dell’Africa sarà molto problematico e negativo. I flussi migratori saranno impetuosi, prevalentemente dal Sub Sahara e dall’Africa centrale e, sommati all’aumento della popolazione, potrebbero trovare un’Europa del tutto impreparata.

Le proiezioni riguardo i migranti sono stimate a partire dalle condizioni attuali, considerando quindi la presenza di Stati africani che, se pur in difficoltà, sono attivi nel gestire i rispettivi territori di competenza. Se invece, nel caso più negativo, i Governi non dovessero più essere in grado di esercitare quel poco di autorità che al momento hanno, senza quindi riuscire a garantire un livello di vita accettabile alle proprie comunità, si verificherebbe un esodo senza precedenti: le persone, senza alcuna alternativa, scapperebbero. Mentre, al giorno d’oggi, chi parte è il prescelto, colui sul quale investe l’intero villaggio, in un futuro non troppo lontano si potrebbe arrivare a vedere intere aree svuotarsi.

Di fronte alla pressione demografica e all’assenza di una politica in grado di incanalare i dissensi offrendo servizi e garanzie in ambito sociale, i flussi migratori potrebbero davvero aggravarsi.

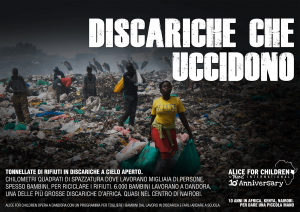

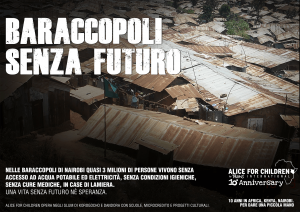

Preoccupa pensare, tornando nel piccolo della nostra esperienza, al nostro slum di Korogocho, in cui quotidianamente vengono negati i diritti umani fondamentali: tra qualche anno le baraccopoli vedranno moltiplicare la popolazione di residenti, con servizi igienici del tutto assenti e opportunità lavorative inesistenti. Di fronte a questo spazio vitale negato, le persone non potranno fare altro che migrare o lottare.

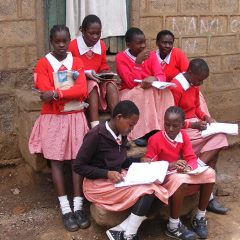

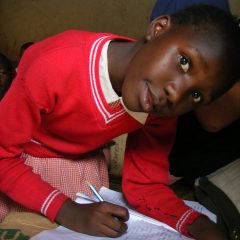

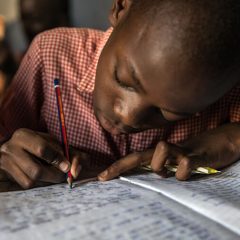

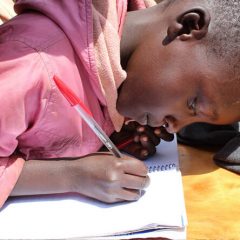

Uno scorcio dello slum di Korogocho.

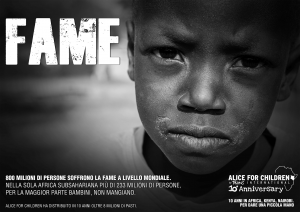

Durante le primavere arabe che hanno interessato il Nord Africa, la ribellione iniziale è avvenuta per il costo del pane, cioè per la fame. A questa urgenza si è aggiunta la rabbia verso l’arroganza e l’avidità dei dittatori, che da sempre negavano diritti e libertà ai cittadini. Queste rivolte sono state domate con il sangue, qualche concessione e, in alcuni casi, con la sostituzione dei vecchi governanti. In generale, la repressione è stata comunque condotta da forze in gioco che sapevano gestire e muovere un esercito.

Se le tensioni nell’Africa sub-sahariana dovessero sfociare in una ribellione vera e propria, il panorama sarebbe molto più grave: miliardi di persone in rivolta, senza una leadership in grado di affrontare il momento.

In questo contesto di pieno dissenso sociale si creerebbero le condizioni più fertili per il divampare del terrorismo, tema che intenzionalmente non ho trattato, anche se interessa in maniera significativa diversi paesi del continente africano. Al – Shabaab e Boko Haram sono solo alcuni nomi che evocano la presenza di cellule terroristiche in Africa, ma ne possono nascere molte altre. Nel continente la religione islamica coinvolge circa il 40% della popolazione; il cristianesimo il 45%, mentre il restante 15% si divide tra religioni locali e animiste.

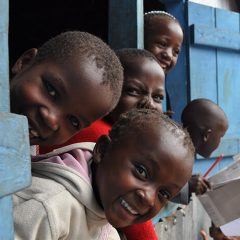

Esisterà poi una massa di giovani, in estrema difficoltà, che può cadere nelle mani di nuove forze che si richiamano a rinnovate cellule terroristiche. La forza di queste realtà è una sola: riuscire a offrire a questi giovani abbandonati una speranza e un pasto. Quando l’alternativa è la fame, tutto diventa possibile, anche un arruolamento nelle fila di invenzioni terroristiche locali.

Membri armati di Al-Shabab a Mogadiscio, Somalia.